展览日期:2013年7月20日 – 2013年9月13日

开幕时间:2013年7月20日, 16:00

展览地点:全摄影画廊(上海)

艺术家:仇 敏业、戴 乐、顾 铮、刘 月、田 野、王 豫明、周 宏斌

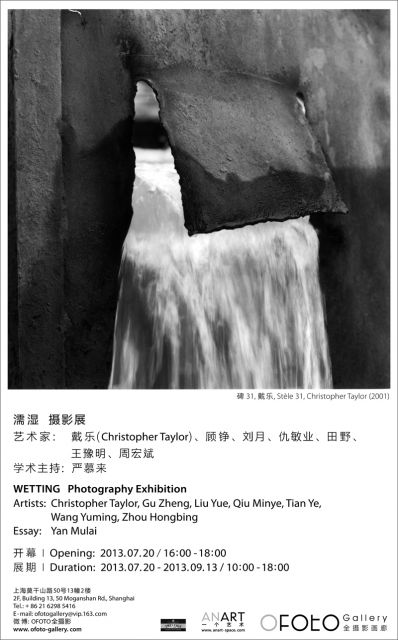

展览海报

濡湿——水的印记

在最湿、最热的季节里,我见到这些照片,它们出自七位风格差异明显的摄影家。有趣的是,它们之间的相似处也很分明,大多与“水”有关,或者在内容之中置入了水,或者在形式之上蕴涵着“水的印记”,或者在意蕴之间氤氲着水汽……

在所有作品中,周宏斌的《水族馆》系列,锁住了最多的水分。跳到其中的兔子们,究竟正在体味“游泳的乐趣”呢,还是在忍受“呛水的悲怆”呢?这是悬浮在深深处的哑谜。毋庸置疑的是:从“沉浸”到达“沉溺”,花不掉多少时间——事物变化形态、情感滑移走调,皆为分秒间的事情。而照片所揭示的时空,又是狭隘与短促的,某些根深蒂固的关联性被其抹消,图像因而“遗世而独立”;有理有据的感觉也就被淹没了,难以冒出来……如是,《水族馆》内的兔儿们和《爱丽丝漫游仙境》中的兔子显然是同属一族的,它们均在无意之间闪现,拽住我们的注意力,令我们失足,跌到某种恍恍惚惚的领域中间去。至于置身其中的感觉,究竟是惊喜,还是惊心呢,便是如人饮水之事了。

田野的《慢慢地游走》系列,先将目力牵引到水边,那儿的氛围是晦暗的,再不慌不乱地拔除纷乱芜杂的前景(一丛水草),剥脱周围看似坚硬的外壳(正在建设中的楼宇),进而使芒刺一样的小点浮现出来。它是人影,或者是人体。像涟漪在水面扩散一样,眼波,亦从那一“单点”之上,漫延开来。由此,方才不再游移的注意力再度涣散,这一次与前一次相反,它自中心向外围游走。有意思的是,“人”的痕迹尽管微乎其微,带出的“存在感”却固结不散,前景和周边的图景无法避免地被其沾染。它使本就有些无从把握的现实,显得更加得无从把握,催生如下疑问:被人迹所占据的图景是否是宜人的?“真实性”和“失真的感觉”间是如何达成平衡的?

王豫明的《圆公园》,利用特别的色调,进一步剥夺了水生植物们业已衰微的生命感。源于晕影效果,观看者与照片内的景物间距被加剧了,泥足深陷的危险,由此得到控制。抵达水边的目光,便不至于被弄得太湿,“死水一潭”般的、带有“拒斥力”的,“安全的”场域得到塑造。悬置在远端的视觉,不得不僵持着,由其给养,而滋生出的情感也就内敛起来,淤积起来,浓稠起来。照片的质地,遂成为“胶状”。

《海岸线》系列亦试图改造影像的质地。它并未直接呈现液态之物,仅以暧昧的方式使容纳液体的瓶瓶罐罐们显形。刘月收集它们,叠置它们,使之在柔和的白色背景中鼓出,如气泡般自水中冒出。经历一番叠置、并置之后,超现实的经验得到彰显:事物的局限性、线条感,功能特质被溶化掉了。更有意思的是,此番作业过后,溶剂(即照片本身)仍是清洁的,通透且毫无渣滓,如梦幻泡影般。照片在固态和液态之间完成了一次轻盈地迂回。

顾铮的两张《无题》本身是干燥的,这在两点上得到体现:首先,影像上的噪点多且明显;其次,应当容纳液体的器皿内,湿感全无,而似乎将要射出液体的小雕塑尽管已在粗壮的石柱上蓄势待发,却难以为图像增添哪怕一点一滴实实在在的水分。然而,干燥的它们又均制造出了“不在场”的湿漉漉与水淋淋。难以避免的是,我们的目光与源于身体本身的许多知觉力一样,善于盲动,善于进行想象。多种既往的、身体性的经验,激励我们幻造出,并且“看见”实际影像之外的、子虚乌有的图像。我们更会一厢情愿地将后一种虚幻视作“缺席的真实”,认为它理应存在于那边,只是迟到了,或过早地离开了。如果说我们的此种想法是无理的,那么针对一张独立的照片时,谈及“临场效果”,甚至追踪其纪实能力,也便显得荒诞了。一张照片,无法提供任何的“前因后果”,其可能记录的一切状态,均已经横陈在画幅内,想象力的沾染于图像本身毫无补益。顾铮的照片在干燥的面目底下,溶解了照片的“纪实”功能。

“碑”,是来自苏格兰的戴乐(Christopher Taylor)长期拍摄的内容,它们基本上取景于中国黄河流域。无论在冰岛,还是在此地的文化背景里,“碑”均是硬质的,用以记录已逝去之事物的媒介。汉语中“碑”的最初指涉物,可能是“引导棺材入土时的一种装置”。一块“碑”,可以建构出两个相反的意义:一方面,它插入土地,将已然消失的带入幽冥,提示一种永恒的丧失、彻底的完成(代表了终结,铭记一个时间点);另一方面,它矗立地面,让失去之物永固,并永远彰显之(代表了一种蜿蜒,呼吁一些时间段)。戴乐改造了碑的质地,但尊重“碑”的两种意义。在一张照片中,他让流水成为碑,目力可触的真实遂带有了蚀刻般的、丧失实感的忧伤;另一张照片中,一个奇怪的高塔被视为碑,它如同被时间之流浸泡得太久,已经生出了海藻一般的绒毛……

仇敏业的作品《什么人》,在此次展出的所有照片中显得最为“干燥”。它们似乎经历了过分激烈的晾晒,水分被完全蒸发,在脱水的状态中,图像里的一切真实物件,皆被一层虚幻感所缭绕……“一直都有两个世界,否则世界早已崩塌。面前有多少山,心里便需要多少水,那些能在两个世界自由穿梭的人都是让人羡慕的生命。”拍摄者本人这样阐述他的作品。

我决定使用“濡湿”——这一不常见的词汇,来命名此次展览。它可以指涉两种不同的状态,“浸没在水中”或者“开始被水沾染”。我感到这种矛盾状态的趣味性,并试图将此种矛盾和趣味灌注到本次展览之中——面朝照片,我们的视域似乎触及了许多,又似乎只在塑造着各自的视觉孤岛。

| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

| 29 | 30 | 31 | ||||

看画展